そのうちに作ろうと考えていたディジタル分光器を試作しました。だいぶ前に掲載した「勝手な分光器」の続きです。

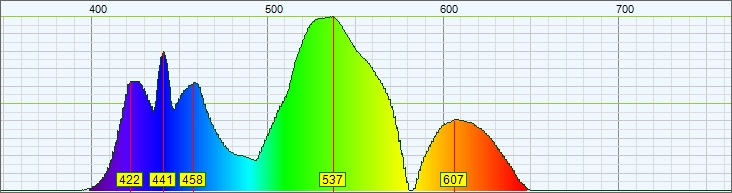

上のグラフは、昔の薄型ディスプレイに使われていた極細冷陰極管(CCFL)の光ですが、これを利用して横軸をキャリブレーションしたところです。これはほぼ3色だけしか出ていないのがよくわかります。

前の分光器では、デジカメで撮った静止画の輝度を自作のプログラムで分解しようと考え、都合の良いマイコンとして今どきはESP32-CAMではないかなと漠然と考えていました。その後今回の試作までに考えや実験を少しずつですが進めてきました。

前の記事は次です。

今回までに構造を次の2通りを考えて、簡単な実験で確かめてきました。汚いメモ書きですみませんが、①は前と同じ考え。②はDVDの破片で反射をさせる構造です。

②は見かけのスペクトルの視野角を確保するために意外に複雑になるため、今回は敬遠することにしました。今後、各角度などをさらに追求したいと思います。結局、今回も前の記事と同じようにイスラエル製の回折フィルムを使いました。

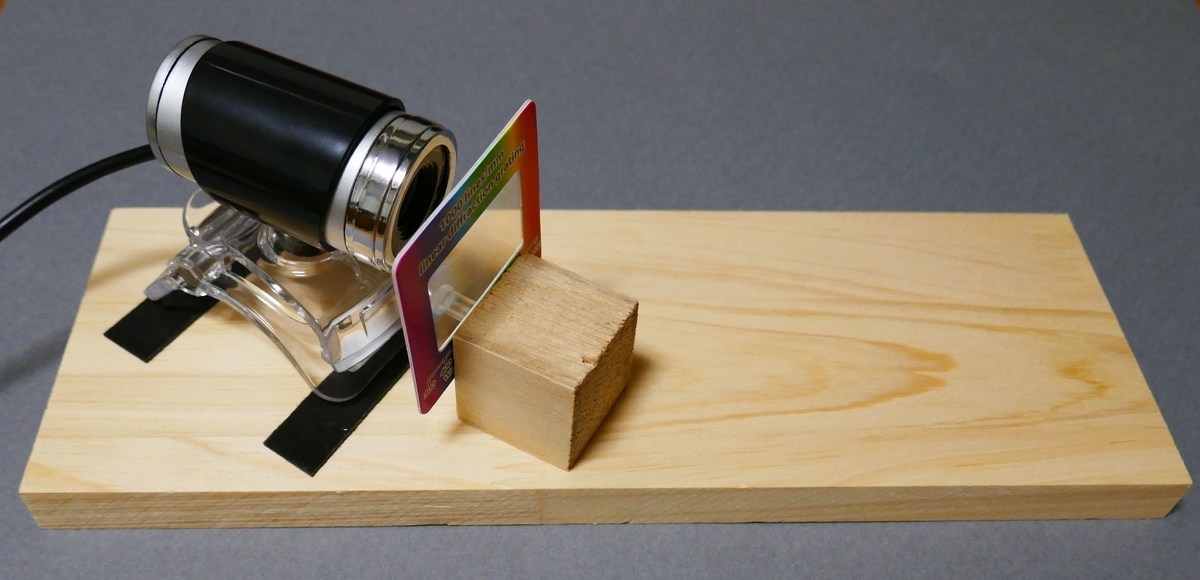

試作品は木片の上でカメラや回折フィルムを調整・固定する形で作りました。この上にスリット付きの覆いをかぶせます。

覆いは厚紙で作り、最終的には内部の多くに反射を防ぐよう黒い紙を貼りました。左端には可変スリット用の工夫がしてあります。また半透明のテープをデフューザーとして貼ってあります。

可変スリットは内部の磁石でクリップを吸い付ける、独自の勝手な構造です。クリップより鉄板の方が使いやすいので、後で取り替えましたが。

するとカメラには例えば次のようなスペクトル映像が得られます。

スペクトル・データの取出しですが、静止画での輝度の分布を取り出す場合は、自分でプログラムを作成しなくともImageJという学術用のフリーソフトを使えば、指定の場所を輝度のの度数分布データに置き換えてくれます。

これを使うと、ESP32-CAMで自作する気がなくなるほど簡単です。JPGデータをDecodeするのは複雑でありBMP画像より精度が悪くなると推測します。

さらに、USB-CMOS動画を直接分析(MCA=マルチチャネル分析)してくれるソフトにもフリーソフトが各種あります。その中でガンマ線スペクトロメーターなどで役立っているイタリアの優れたソフトThereminoの光学MCA版(スペクトロメータ版)が、動画中の指定矩形をスペクトルとして処理でき、簡単・正確・便利なのに気づきました。

こうなると、電子工作といえないくらい簡単です。

ただし、普通のCMOSカメラにはIRカットフィルター(大体750nm以上の波長をカット)が付けられているため、それを外す必要があります。このフィルターがないとかなり長い波長まで検出します。

今回使ったカメラではその取出しが容易ではありませんので、IRカットフィルターはまだつけたまま。またガラスのレンズであるため、紫外線の波長の短い部分が減衰します。いずれはカメラを取り換えるとして、この試作品はこのままです。

とりあえずUVを調べてみました。波長365nmが中心とされているブラックライトです。

365nm付近に2番目のピークが見えますが、この辺より短いのが恐らく減衰しているでしょう。とはいえ、紫外線A波はしっかり検出できています。

次にIR900nm付近のライトを調べたら、赤外線は全く検出できませんでしたが、明らかにIRカットフィルターの影響と思います。

白熱電球(100W型)は次のようなスペクトルとなりました。

赤外線部分はもっとずっと多いと思いますが、今のところIRフィルターでカットされていることがわかります。左の方は、昼間に行った測定のため、少し紫外線を拾っているのだと思われます。

続いて古い蛍光灯ランプ1です。(Theremino光学版は前のキャリブレーションを覚えてないようなので、立ち上げるつど、改めてキャリブレーションするようにしました-2019.6.22更新)。

次は同じ横軸で古い蛍光灯ランプ2です。

次はLEDランプ1です。思いのほかスペクトルが広い感じです。

続いてLED懐中電灯1です。これもしっかりしているのに気づきます。。

時間のあるときにさらに色々見ていますが、面白いものです。

最初のグラフは細形冷陰極管を次のようにして測定したものでしたので、その写真をいれておきます。この場合は波長は正しい位置にあります。

この程度の試作品なら作るのにあまり時間を要しません。それにもかかわらず、ランプの違いを見たりするのに実に便利ですね。

上にカッコ書きしましたように、このソフト(Theremino光学版)では、立ち上げなおすと測定開始前に毎度キャリブレーションが必要とわかりましたので、扱いやすいように極細冷陰極管をスタンドにセットして使うことにしました。

明るすぎるライトを測る際には、白紙などでデフューザーを追加し、スケールの飽和を防ぐ必要があります。みかけだけではわかりませんが、前の記事ではLEDライトの場合に飽和していたのが、帯域が連続となりがちな原因だと思います。

そういうわけで、この記事での測定では次のようにしています。

ところで、余談なのですが趣味で目的を追いかけるには、毎日少しずつの時間を何度も使うのがよいですね。作業時間外も時々考えられるわけだし、他の仕事を邪魔しないので。

https://www.amazon.co.jp/dp/B079WNNHW8/

なお回折フィルムとして、ここで使っているような市販品でなくとも、不要となったDVD媒体を壊して、薄膜面を剥がした透明部分(扇形にする)を使うこともできます。

つまりDVD媒体を使えばそのまま切って反射型にもできるし、剥がして分解すれば透過型にもできるわけです。DVDを壊す際にはけがをしないように気を付ける必要がありますね。また、扇型になるので画像は少し曲線を帯びます。

もっとも、前の記事で書いた通り、この1000本/mmの回折フィルムはeBayで100円程で売られていますので、透過型ではこれが良いかと思います。

Webカメラは今や400円以下(ここで使っているのはその値段)でも優秀なものがありますので、この分光器は千円もかけずにできてしまいます。

では今回はここらへんで。

©2019 Akira Tominaga, All rights reserved.